Paris, Douvres, Oxford, Windermere

la route qui se déplie, la plus belle perspective. cette suite d’images offertes c’est l’Angleterre d’abord, verte, grisée, piquetée de pelouses et cheminées d’usine, c’est l’appel vers le nord, les lumières qui se font, se défont, en ballet imperturbable, c’est un prétexte aussi, le seul désir d’être dans l’allure.

je pense à des choses que j’aime, des types qui prennent la fuite, cold nights and cheap hotels, je crois que je veux tout et jusqu’à la beauté sourde des grandes aires d’autoroute, dans l’aube qui s’énonce et les rubans de bitume c’est comme une évidence : la vie secrète est mienne.

.

Gretna, Glasgow, Loch Lomond, Arrochar

la route jusqu’au mur d’Hadrien : longue, pluvieuse, qui s’efface lentement dans la peau. depuis Windermere elle s’était faite étale, une évidence. nous roulions si vite, il semblait que nous n’avancions pas du tout ou que la plaine reculait sous les roues, j’aimais passionnément cette lande d’herbe rase et lumière, j’aurais voulu ouvrir les bras, la sentir tout entière circuler sous mes mains.

soudain il fallait traverser Glasgow : cheminées droites crachant leur fumée dure, sur les ponts nous flottions dans les masses grises, les blocs sombres, quelque chose reposait en silence sur le fond de mes yeux. de l’autre côté de Glasgow il y avait les lochs. c’est à dire qu’il y avait la mer, ses longs bras engouffrés dans le flanc des collines, et qui restent aggripés. nous avons roulé dans le jour qui tombait. Tarbet, Arrochar, du point le plus haut de la forêt les lochs étaient de larges flaques d’oubli au bord desquels se balançaient les réverbères, les bateaux. de temps en temps, un train de marchandise passait dans la nuit vide. quelque chose d’impalpable, heureux, tranquille, flottait dans l’air, doucement. Harvest moon, en boucle. le tracé de la nuit et les étoiles limpides. l’attraction du toujours plus au nord, dans l’air crépitant et le souffle retenu. il me semblait que des cartes nouvelles s’agençaient dans ma peau et me rendaient courage.

.

Rest And Be Thankful, Oban

du soir au matin le pain moisissait dans les sachets plastiques, il fallait porter jusqu’aux voiles et capuches pour se protéger des midges, c’était un pays de froidure et de pommes de terre à l’eau mais – sans relâche – partout, la beauté. nous roulions sur l’eau dormante. des ruines dressaient leurs tours, démantelées, mangées de lierre, sur des langues de terre qu’avaient dû protéger d’anciens gardes, des ponts-levis roulant dans le fracas des chaînes. c’était une terre de Moyen-Age : Argyll and Bute, le nom en talisman, la longue route des soldats jusqu’au point de recueillement de Rest And Be Thankful. il fallait rester à l’écoute, à l’affût, tout pouvait surgir de la forêt profonde ou de l’eau grise et jaspe, le soir même, couchée dans le silence des oiseaux, je gardais du shortbread pour les fantômes de passage.

sur la route d’Oban les radios ne filtraient plus au travers des montagnes. nous passions des troupeaux, des camions chargés de bois qui descendaient vers les villes, parfois je jetais un oeil à la carte mais d’un filet de route à l’autre ça n’est pas comme si nous avions le choix : la route se dévidait, elle allait vers la mer.

parfois, encore, je parlais de la douleur.

les pieds dans les fougères, C faisait la liste des choses méritées : « la douleur n’en fait pas partie ».

je m’aveuglais dans le départ, l’écart, la longue route dans la lumière très vive. le déplacement ne résout pas la solitude. la fuite n’étanche pas la demande de la peau. il n’y a pas de répit.

c’est la fatigue qui venait, majestueuse, combler les trous comme la marée.

la fatigue, l’explosante-fixe de la beauté.

à l’entrée d’Oban, un couple de personnes âgées buvait du champagne sous un panneau « happy birthday ».

sur la place, des garçons blonds et roux, les cheveux en crête, jouaient de la cornemuse.

la ville était minuscule, serrée contre la baie et l’ombre des îles. des auvents s’ouvraient sur le port, moules fraîches à grignoter dans des gobelets, au fil du vent et du retour des bateaux. en face : l’île de Kerrera, les bébés phoques à la peau grise et lustrée, le château du clan MacDougall debout sur la falaise et qui n’effraie plus rien que les saumons dorés qui jettent leur ventre contre les vagues. le vieux marin avait les yeux très bleus, il parlait bas, en chuintant, il lisait des chiffres qui étaient des cartes, des bourdonnements qui étaient des messages, je me sentais idiote aux cheveux emmêlés – il savait des mystères.

le soir, nous avons dormi sur la plage. une ombre rouge bougeait sur la mer : c’était l’île de Mull dans le couchant, les voiles enflammées d’un bateau hors du monde. j’ai dit : je ne veux plus avoir mal.

.

Fort William, Loch Linnhe, Ben Nevis

alors la devise des Stuart : « Nemo me impune lacessit« .

aux Highland Games de Fort William, des types en kilt lançaient des troncs d’arbre. les filles, très jeunes, en robes à volants, dansaient sur des estrades. je n’aimais pas cette foule compacte, falsifiée de touristes, qui battait des mains à chaque point. les types avaient des épaules magnifiques : ils remontaient leurs kilts pour jeter des poids par dessus des fils tendus avec une facilité déconcertante. c’était la foire, les familles tenant les mains grasses des enfants ou un gobelet de lager en chantant The Flower of Scotland. j’étais fatiguée, transie de froid dans la fine bruine du midi, et l’immense Ben Nevis tenait sa carcasse de géant sur la ville. je pensais : il est grand temps de passer la mer.

.

Isle of Skye

.

de Fort William à Kyle of Lochalsh, la route se serre et se prépare. il y avait la possibilité de remonter encore par Glenfinnan, prendre le ferry à Mallaig, surgir par surprise dans les îles au matin. et puis il y avait l’idée du pont : une longue route sinueuse, fantasque, dans les goulots de fortune où s’alanguissent les lochs, filante la route jusqu’à prendre en tremplin le pont de l’île de Skye. nous sommes partis à midi. il pleuvait. quelquefois la route se faisait si fine, il fallait mordre longtemps sur les bandes de sécurité et les mains tressautaient. au château d’Eilean Donan, nous nous sommes arrêtés pour prendre des auto-stoppeurs ou bien c’était avant, et c’est à Eilean Donan que j’ai vu que l’un d’entre eux était très beau. il riait tout le temps mais ses yeux restaient fixes, de longs yeux d’obsidienne qui gardaient le mystère de sa grande escapade. il venait de l’Est – l’Europe de l’Est – il sillonnait la lande, collectait des cailloux, il avait dans la peau une assurance du monde et de trouver toujours une voiture pour l’emmener jusqu’au bout de la nuit. j’aimais cette odeur d’herbe et de laine mouillée, à ses gestes, cette folle douceur tangible qui n’a rien à prouver.

.

.

et je pensais à Henry David Thoreau : « If you have built castles in the air, your work need not be lost ; that is where they should be. Now put the foundations under them ».

.

mais comment dire Skye ? le nom déjà, les pluies océaniques et le ciel reflété, à l’infini, sur l’aplat des landes – un frisson. Skye, une autre tonalité de couleur, plus dense, jetée aux yeux au filtre d’une brume tiède et brillante. le ruban de la route, noir, qui cherche la vallée par les cols, les falaises, le repli de la terre dans des étendues vertes rongées par les galets. quelquefois, le fil électrique pour seul compagnon dans la lande merveilleuse. quelquefois encore une plage de sable blanc comme celle où Matej est descendu, avec un signe de la main. les bois maigres, les paddocks d’herbe rase sous des nuages fantastiques. enfin : Portree. la nuit est tombée tard, j’ai marché dans le crépuscule rouge avec le sentiment de respirer jusque dans la trame la plus intime de mes poumons. Portree : le manque, la joie, la splendeur, et dans les rues étroites s’avancent les silhouettes de la nuit insulaire. il faisait une chaleur de centre du monde dans le pub vert et or : des filles et des garçons jouaient aux cartes ou dansaient, poussaient des cris de joie, transportés par l’ivresse et le mouvement de la foule. parfois le silence se faisait à nouveau, respectueux, pour la flûte, le luth, la cornemuse, et je buvais mon Talisker, comme tout le monde, parce que sur l’île de Skye le whisky n’est pas un alcool, c’est une main tendue aux banshees de la lande.

Skye encore : la nuit dans le remous des vagues, nous avons dormi sur le parking d’un hôpital psychiatrique, au matin les goélands tiraient leurs gros becs sous les miettes du pain frais, nous avons repris la route vers le nord.

à Kiltrock, la cascade couvrait la falaise, et d’eau fine, et de bruit. un petit chemin de sable parcourait les hauteurs. j’ai fait la sieste dans les bruyères et le vent déchaîné. des touristes coréens m’ont réveillée, inquiets, ils se tenaient bien en retrait mais j’aime tellement le moment du vertige. j’avais rêvé d’une baleine, blanche ou grise, je l’ai guettée longtemps mais elle n’est pas venue. à midi, j’ai partagé mon sandwich au cheddar avec un chien errant. c’était un beau chien de berger aux oreilles dressées. il venait sans cesse se coller dans mes jambes quand les Coréens, montés dans de petits kayaks de plastique orange, se retournaient dans les courants avec des cris d’orfraie. le lac semblait pourtant une peau noire et lisse. un type avec une lampe de spéléologue marchait à quatre pattes, il était à la recherche de traces de dinosaure. plus bas, disait-il, des traces d’un dinosaure nommé Dougie. j’ai repris la route vers le silence, rien ne me manquerait de Kiltrock, à l’exception du beau chien blanc aux yeux très tristes.

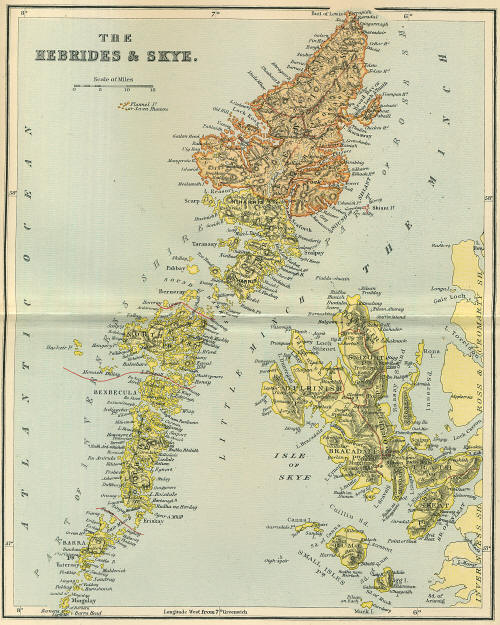

c’était la journée la plus douce dans le coeur même du monde : la lande immense, inaltérable, la mer presque noire et profonde comme le rêve, le gouffre des falaises, les cascades, restes et traces des gisements miniers abandonnés, joncs cassés dans les chemins de terre que creusent les moutons, les lochs lumineux qui s’ouvrent comme des passages, et la pluie incessante, si douce, la pluie qui accompagne jusqu’au bord de la baie, une baie belle et large comme la bouche d’une bête, dentelée de rocs blancs, d’écume et de varech, prenant la mer entière et rien ne l’assouvit. l’envie me saisissait de m’y coucher tout de suite, ou dans le bras des rivières, à la renverse dans les landes brûlées, pour connaître l’origine de toute chose et l’odeur des tourbières. ce sont des pays à devenir fou – de rêve, d’amour, de joie inexorable et que le vent du large pas même ne peut atteindre. plus loin : les Hébrides, les Shetlands, la promesse de l’Arctique. un vieil homme parcourait les chemins en sifflant, il avait avec lui un labrador jaune paille qui s’appelait Sunny, il ne donnait pas prise à la pluie, ou si peu. sur la pointe nord de l’île, les grues d’un tout petit chantier naval dressaient leurs têtes très fières : je les ai saluées, et puis nous sommes entrés à nouveau dans les mauvaises terres battues par les vents, le territoire lunaire du monde du bout du monde. Matej était là, seul, debout, fumant une cigarette au milieu de nulle part. ni l’un ni l’autre n’en avons été étonnés.

« Tout ceci se passait sous un ciel aveuglant aux limites de la terre ferme ». je lis le merveilleux Sur la route de Babadag d’Andrzej Stasiuk et je reprends la longue route écossaise.

à Talisker, le loch s’enfonçait dans la brume comme dans une photographie. bateaux rouges sur le couchant, l’eau lentement refluant de la mer, une brume dorée qui donne place aux fantômes. l’air était lourd et chargé des effluves de la distillerie toute proche : un air tiède, malté, avec un goût de tourbe qui reste dans la bouche. j’avais trop couru dans la pluie de la lande, j’ai enlevé mon t-shirt pour le frotter sous les sèche-mains des toilettes publiques, et mes cheveux aussi. un type est entré, a opéré un demi-tour et est sorti, parfait gentleman, prétendant n’avoir absolument rien vu. je riais avec C dans la rue froide et sombre parce que de la joie la plus simple du voyage et des routes je m’émerveillais sans fatigue du luxe immense d’une longue coulée d’eau brûlante ou d’un coin de chauffage après la pluie rigide, et C me disait : comme tu changes, tu changes si vite, tu te fonds dans les choses, tout te paraît heureux, et puis sans doute alors elle avait raison.

dans la cour de la distillerie, le lendemain, il y avait un camion d’orge sec et le plus beau garçon du monde. c’était les yeux, sans doute, bruns clairs, heureux, serrés au creux des pommettes hautes, c’était l’allure, la blondeur sans éclat, une sorte de joie tranquille dans le repos des traits, la beauté quand elle est si flagrante n’a plus rien à prouver, elle a tout à vivre, et moi des heures je pourrais simplement regarder passer et repasser la matière des épaules vivantes sous le coton d’un polo élimé, les hanches étroites, grandes mains fines, il atténuait son accent pour moi mais je voulais tout prendre, d’un seul coup, tout prendre de lui et puis ne plus jamais penser à rien d’autre.

j’ai quitté Skye un peu vite : à Kyle of Lochalsh, sur le port, les mains lavées de vinaigre et de sel dans les sachets de papier journal des fish ‘n’ chips, avec les mouettes qui tournent en gémissant et une chanson de Neil Young, je pensais à la beauté, la seule qui vaille le voyage, la beauté, pour vivre et pour écrire.

un camion avait arraché le rétroviseur sur la dernière route de Skye – je m’en étais tout à peine rendue compte. je pensais : la beauté, c’est ce qu’on ne possède pas, on peut prendre la beauté on ne la saisit pas, elle échappe en silence, elle vit au-delà de soi, la beauté n’a pas besoin d’explication. le garagiste de Kyle of Lochalsh était d’une douceur incroyable ou bien sentait la faille en moi, il a fait du café, passé des coups de fil, j’ai posé des tas de questions techniques tout à fait idiotes et inutiles auxquelles il a répondu avec une patience infinie, et puis quelqu’un a dit : on continue ? nous avons repris la route sinueuse d’Eilean Donan, et puis, vers l’ouest, nous nous sommes enfoncés dans le coeur des Highlands.

.

Loch Ness, Inverness, Edinburgh

le Loch Ness était un bras d’eau fade, Inverness une ville pleine de ronds-points, c’était l’arrêt le plus au nord, les gamins jouaient au foot sur des plaines vert amande et parfois se battaient, dans la touche des buissons. des femmes en robes de chambre se tenaient droites et statuesques sur le seuil des maisons. il faisait nuit à onze heures et demi. quelle importance, cette vie de l’intérieur des terres où tout se laisse arriver sans surprise ? j’avais Skye dans la peau, l’odeur de tourbe et de malt des landes froides, le silence, la mer noire où s’ébattent les baleines, les yeux filants d’un type sans âge et sans prénom.

on ne sait pas qui l’on est, on en retrouve des bribes tout au mieux sur l’avancée des routes, c’est la surprise toujours, comme entrer dans Edinburgh et puis n’en rien connaître, et se savoir chez soi. la ville bruissait dans la tombée de la nuit. de longs fantômes glissaient, le visage peint de blanc, d’autres lugubres dans des robes de moine fou ou de sorcière. au passage de Cow Gate, un vampire gentleman racontait des histoires de pilleurs de tombe du meilleur goût, il disait la peste, aussi, le trafic de corps disséqués dans une ville de criminels professionnels, mais quand le type affublé d’un masque ridicule a surgi devant moi dans un escalier sombre j’ai été si surprise, je lui ai collé une claque terrible. le vampire hurlait de rire. je me confondais en excuses. et voilà comment j’ai embrassé, pour me faire pardonner, un pestiféré du XVIIème siècle sur sa grosse joue râpeuse en PVC.

le lendemain, au jour la ville était moins belle, mais elle se laissait vivre en pente dans les petites rues, la fente infinie du corps de la rivière. j’ai mangé un haggis dans un pub de la ville basse : panse de mouton farcie d’avoine et d’abats, à l’ancienne. il y avait cette chose folle et splendide dans Edinburgh : d’une rue, la rue suivante ouverte à la vue par le carreau d’une fenêtre ou d’une porte, en passages sans fin. je suis descendue dans des filets d’escaliers, je retenais mon souffle, au coin d’une place j’ai traîné des heures durant dans les livres et les disques, le vendeur avait vu les premiers concerts de The Jesus and Mary Chain, quand les frères Reid jouaient en tournant le dos au public. « c’était quand même autre chose que les frères Gallagher ! » – j’étais bien d’accord : I’m such a sucker for guys in eyeliner.

c’était comme sur le bord de mes dix-sept ans : Munki, Psychocandy, la pluie tiède et feutrée sur les vitres des pubs, l’ivresse légère du gin et de la lucidité, la peau vivante, frémissante de désir sur le bord de l’inconnu à venir – that second-hand living it just won’t do… il fallait pourtant repartir. nous nous sommes arrêtés dans un parc sur la route de Glasgow. j’entendais par les fenêtres le grincement des grandes roues des fêtes foraines. les gamins traînaient leurs jeans dans la boue et mangeaient des doughnuts. j’étais prise à la gorge de cette misère souriante : les corps larges, engoncés, podgy little pigs serrés par paquets sur des bancs de bois pour ingurgiter des doses inquiétantes de colorant alimentaire. ils vivent dans le bonheur transitoire d’un rush d’adrénaline ou de sucre, ils rient mais le monde se moque d’eux, ils font semblant, ils tiennent bon, ils s’imaginent Posh ou Beckham, leurs mères de vingt-cinq ans ont déjà des lèvres neuves, elles clapotent sur le bord de l’Anaconda Ride assises sur le Daily Mirror et les bancs détrempés, à tout cela il n’y a pas d’issue.

.

Glasgow

nous avons repris la route, j’ai admis combien j’aimais l’autoroute et les stations service, la nuit, villes provisoires plantées dans les plaines avec leurs lumières clignotantes, en signal. l’autoroute : le concentré d’humanité, ou son manque. je me lavais les dents dans des toilettes de la taille d’un supermarché, les femmes indiennes retouchaient leurs saris ou les épingles de leurs coiffures, cheveux lustrés et qui sentent l’huile de palme, le coco, le santal, les plus âgées arrangeant les voiles des plus jeunes, toutes riant et battant des yeux, pépiant des langues inconnues et lointaines. dans le couloir, je tirais du liquide sur une machine qui vendait aussi du redbull et des cigarettes, je fourrais le Guardian dans ma poche, partout les gros titres criaient le nombre fulgurant de meurtres au couteau chez les adolescents, et les yeus semblaient sortir des photos.

Glasgow enfin : fumée, briques, jacket potatoes sur un coin de table et les vieux jouent au loto. ici et là : des pubs dans d’anciennes églises, garçons et filles trinquant dans la lavande des jardins de curé. M a acheté une cornemuse et frôlé l’hyperventilation en essayant d’en jouer. j’ai pris le bus à impériale, pour le folklore. il y avait d’abord cette facilité cinématographique des grands parcs verdoyants des universités, les clochers, les cours secrètes et puis en haut des escaliers, le Hunterian Museum qui est tout ce dont on rêve, les soirs d’hiver, au coin du feu, entre Ann Radcliffe et les relations de voyage du Capitaine Cook. peut être, ça n’est que mon univers : pointes et flèches des îles sous le vent, pierres, gemmes, laves et cristaux, fossiles, instruments de navigation et instruments de torture, yeux globuleux dans le formol, traces des dinosaures de Skye (hello, Dougie) et de la présence romaine, runes, bijoux de corne et de cuir, animaux empaillés, serpents dans des paniers, médailles, insectes, papillons fichés sur du liège, momies égyptiennes, kidney stones grosses comme des boules de pétanque, quelques Whistler, des Mackintosh, toutes les parties du corps humain dans des bocaux étiquetés, une sorte de Vénus anatomique que l’on pelait de sa peau jusqu’au foetus pour l’usage des étudiants, armes blanches, bistouris et forceps, en vrac – le vrac merveilleux de William Hunter qui, collectionneur iconoclaste et fin curieux, était à la fois le père de l’obstétrique moderne et celui qui établit le statut de « man-midwife ».

je pensais à la salle des animaux disparus du Museum d’histoire naturelle à Paris, bois sombre et lumières tamisées sur les petits chevaux de Mongolie et les dodos, je pensais aux rayons nourris d’armes de flibustiers et de nécessaires chirurgicaux du Musée de la Marine, les cartes tendues sur des tissus ou des peaux, le sextant de La Pérouse et tout le toutim, tout le détail des choses douces lugubres merveilleuses que j’aime, des choses d’un temps où le monde était tout entier à connaître – le monde de l’esprit, du corps, des terres inconnues, ce temps où les cartes étaient aussi faites de béances. le Hunterian Museum est le plus beau reflet de l’avancée dans ces béances. dans le bus je continuais ma lecture du Making Sex de Thomas Laqueur : je pensais à la découverte cartographique de l’anatomie : découvrir, nommer, coloniser, investir (le corps comme territoire). j’imaginais : la découverte de l’anatomie comme septième continent, l’inconscient le huitième, et maintenant ? c’est toujours cette même angoisse dans la gorge qui se forme. le siècle du déjà écrit, toujours ressassé, le siècle du tout cartographié qui ne laisse plus de place pour se vivre dans l’aventure et le tâtonnement.

je pensais aussi à cette image très belle de l’avancée en soi comme sur la carte du monde. l’enfance enracinée, inscrite, européenne. le passage à l’âge adulte comme exil : un bateau transatlantique vers un port canadien, une fuite vers des territoires neufs, le vertige des pelouses de Virginie ou bien du Grand Canyon. maintenant : la descente rêvée le long du Brésil, musique et fruits mûrs, horse latitudes où tout s’interrompt, et puis, très exactement, il s’agit de passer le cap Horn. quand j’ai mal à tout ce qui me fait je sais que je suis en train de passer le Cap Horn. les canaux sont étroits. les courants sont malins. les naufrageurs brûlent des feux illusoires : il faut naviguer aux étoiles. rien n’est simple ni doux. mais de l’autre côté, merveilleux, il y a l’Océan Pacifique. de l’autre côté la route continue.

William Hunter n’a jamais été plus loin que les grilles de la Royal Society. contemporain de James Cook, c’est dans le liquide amniotique qu’il voyageait d’abord. il a tiré l’obstétrique du côté de la médecine officielle – il a exclu les femmes de leur rôle traditionnel en introduisant les sage-femmes hommes (« men-midwives »), ce qui revient absolument au même. il reste une telle lucidité dans ces forceps aux bouts arrondis, une telle ingénuité pourtant dans les Vénus de cire au corps démontable, corps à apprendre, à nommer (tard, et mal). le soir, je rêvais d’un tatouage grandissant et connu de moi seule.

.

Carlisle, Liverpool, Londres, Brighton

à Brighton, j’ai retrouvé le goût des cartes et de l’anatomie.

mais d’abord : la longue descente dans les Midlands, Carlisle et le pays des lacs, soudain Manchester dans la fumée des usines, Liverpool, bien sûr : la Tavern des Beatles mais surtout les vieux gréements par centaines qui se balançaient dans les ports comme des animaux fantastiques, le dos hérissé de drapeaux.

Londres : une chaleur tropicale dans Hyde Park, la fraîcheur de l’herbe entière où se rouler avec les chiens, les enfants. la foule me revenait en mémoire, je n’en étais pas forcément fâchée, Covent Garden dans les cymbales d’un petit orchestre, les terrasses, les arcades, le flux, les bris de voix, la vie moderne des peaux qui se touchent sans cesse sans se connaître jamais. à Soho, je guettais les va-et-vient de la nuit. c’était des vagues de corps et de couleurs et de parfums trop forts dans la nuit électrique.

la route vers le sud : forêts profondes, plaines ouvertes et soudain l’appel de la mer. je lisais Jeanette Winterson, Written On The Body, je voulais le ranger tout entier dans mon ventre parce qu’il épelait l’évidence.

à Brighton : l’aube blanche sur les falaises idem, et splendide, la longue avancée de la jetée vers la mer. une grande roue tournait jour et nuit, une grande roue de feu qu’on voyait comme un oeil, fixe, unique, au bout de la jetée. la marina était devenue une ville tenue de la mer par une digue de béton, à laquelle on accédait par un code ou par les hypermarchés. tout était fête et folie dans cette ville : jardins splendides, ruelles étroites, palaces indiens à minarets, limousines roses qui klaxonnent le long du front de mer. Brighton sentait l’argent des retraités et des vacanciers, les frites et le vieux style, Brighton était si douce pourtant soudain dans le repli des North Laines quand Louisa remontait sur ses yeux sa longue mèche brune, très lentement. j’aimais Brighton dans l’écart : les filles portaient des robes qu’elles avaient faites elles-mêmes, dans du tissu Frieda Kahlo. les filles riaient aux terrasses, elles lisaient Arundhati Roy, Cixous ou Solanas, l’après-midi elles jouaient aux échecs sous des ombrelles de papier.

.

.

dans la galerie d’art Fabrica, j’ai ouvert un bouquin au hasard (qui n’existe pas). le chapitre s’appelait « Visible bodies : Cartography and Anatomy ». j’ai noté :

« The body is conceived of as a space not only because it reflects the structure of the cosmos, but also because it is in itself a physical place, in whose discovery the anatomist moves from the exterior outline to its internal parts. (…) Adrianus Spigelius argues that an investigation of the body should follow the rules of cartography and move from a general outline to the particular description ».

et plus loin :

« In anatomical illustrationss, it is generally the male body which takes on the role of representing the human body except where the attention focuses on the womb and the formation of the foetus. (…) Just as anatomical tables gender the body only in illustrating the female reproductive system, so cartography selects an image of feminity which can be conquered, subdued and handed over ».

.

.

je pensais au beau livre de Georges Didi-Huberman : Ouvrir Vénus. c’est avec style que Botticelli cisèle l’image du corps de la femme – avec stylet qu’on la découpe au musée anatomique de Florence dès 1781. il y a celui qui peint, coupe, parle : il y a celle qui est peinte, coupée, parlée et dans le même mouvement privée de sa présence. je pensais à la cartographie de Freud : la sexualité féminine comme « continent noir » – inconnu mais pressenti, indépendant mais pénétrable, colonisable comme l’Afrique l’est alors. le style, le stylet c’est l’éperon dirait Derrida : l’éperon c’est aussi la proue du bateau, pour fendre la mer et partir.

nous sommes sortis de Brighton dans le petit matin. les hautes falaises de craie, les collines ondulantes. je me suis baignée aux Seven Sisters. l’eau était très froide, mes lèvres un peu violettes, Kelly s’est moqué de moi mais je n’ai rien dit, car il avait un prénom de fille.

bientôt je ne pouvais plus être un instant sans lire Jeanette Winterson :

» « Explore me », you said and I collected my ropes, flasks and maps, expecting to be back home soon. I dropped into the mass of you and I cannot find the way out. Sometimes I think I’m free, coughed up like Jonah from the whale, but then I turn a corner and recognise myself again. Myself in your skin, myself lodged in your bones, myself floating in the cavities that decorate every surgeon’s wall. That is how I know you. You are what I know ».

je pensais à un livre de Barbara Hodgson qui s’appelle The Sensualist. il y a du kitsch et du too much dans les écritures, quoique très différentes, de Winterson et de Hodgson, il y a du mièvre dans la mienne même, ou peut être est-ce une posture française de ne vouloir des choses que dans la distance, la mise en perspective d’un jugement de valeur ? Hodgson prend le prétexte d’une spécialiste de l’iconographie anatomique pour dire le corps qui échappe – Winterson écrit l’amour de l’autre jusque dans le profond de ses fibres et cellules, jusque dans l’endroit de la maladie. plus encore : Hodgson, le récit initiatique d’une femme qui se perd et se découvre – Winterson, l’amour fou pour une femme d’un « je » qui se joue d’être homme ou femme.

sur la route de Dover, les amas de nuages montant de la mer, l’odeur des embruns, du pétrole. et alors, plus que tout, j’aimais avec violence cette vie de mouvement, sans apprêt, sans séduction, la rencontre à l’allant ou bien la route reprise, sans attente.

.

sur le ferry

de la poupe et courant à la proue, de chaque côté de la Manche, des lambeaux de terre. je ne voulais plus ni l’un ni l’autre.

.

—————————————————————————–

Andrzej Stasiuk, Sur la route de Babadag, traduction de Malgorzata Maliszewska, Christian Bourgois, 2007.

Thomas Laqueur, Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard University Press, 1992. / traduction française : La Fabrique du Sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident, traduit par Michel Gautier, Gallimard, 1992.

« Visible bodies : cartography and anatomy », par Caterina Albano, in Literature, mapping and the politcs of space in early modern Britain, A. Gordon & B. Klein (ed.), University of Cambridge Press, 2001.

Jeanette Winterson, Written on the Body, Vintage Books, 1993.

Georges Didi-Huberman, Ouvrir Vénus, Gallimard, 1999.

Jacques Derrida, Eperons. Les styles de Nietzsche, Flammarion, 1999.

Barbara Hodgson, The Sensualist, Chronicles Books, 1998.

crédit photographique : Sébastien Brière